“五十六个民族,五十六枝花,五十六个兄弟姐妹是一家。”这句耳熟能详的歌谣,道出了中华民族多元一体的深刻内涵——各民族既保留独特风情,又在交融中凝聚成命运共同体。7月16日,锦绣方兴社区翰林行知学堂的行知“小先生”们以服饰为媒,为社区小学员带来“民族服饰件件美”创意课程,在斑斓针线与灵动画笔间,播撒民族团结的种子。

问答之间见底蕴 童言童语显同心

“哪个民族的服饰以银饰为美,素有‘花衣银装赛天仙’的美誉?”““藏族同胞穿藏袍时为何常将一只袖子脱下?”课堂伊始,作为2023级美术与设计学院服装与服饰设计专业的主讲人“小先生”孙一凡便抛出趣味问题,瞬间点燃课堂气氛。孩子们高高举起的小手如雨后春笋,抢答声此起彼伏,清脆的童音里满是对民族文化的热忱。

“我知道!是苗族!”一个扎着马尾辫的小姑娘站起身,眼神发亮地补充,“我在纪录片里见过,苗族银饰有几百种,从头到脚都有装饰,阳光照起来特别闪!”话音刚落,后排男孩立刻接话:“藏族穿藏袍脱袖子是因为高原温差大!白天热了脱一件,晚上冷了再穿上,干活时还能系在腰间,特别方便!”孙一凡笑着点头,顺势展开讲解:蒙古族的长袍腰带便于骑马放牧,傣族的筒裙适合湿热气候,维吾尔族的艾德莱斯绸织满生活智慧……一个个服饰细节背后,是各民族适应自然、创造生活的生动写照。

当讲到朝鲜族的白衣文化时,曾随父母去过延边的小男孩激动地分享:“朝鲜族长辈说,白色代表纯洁和吉祥,他们的传统婚礼上,新娘会穿雪白的契玛裙!”“那你们知道,今天我们为什么要讲这个课题吗?”“小先生”孙一凡紧接着问。“因为他们和我们一样,都是中华民族呀!”一句稚嫩却坚定的话语从角落传来,孙一凡带头鼓掌:“说得真好!正是这些不一样的服饰,共同织就了中华民族的‘华服’。”

画笔绘出民族韵 斑斓色彩映同心

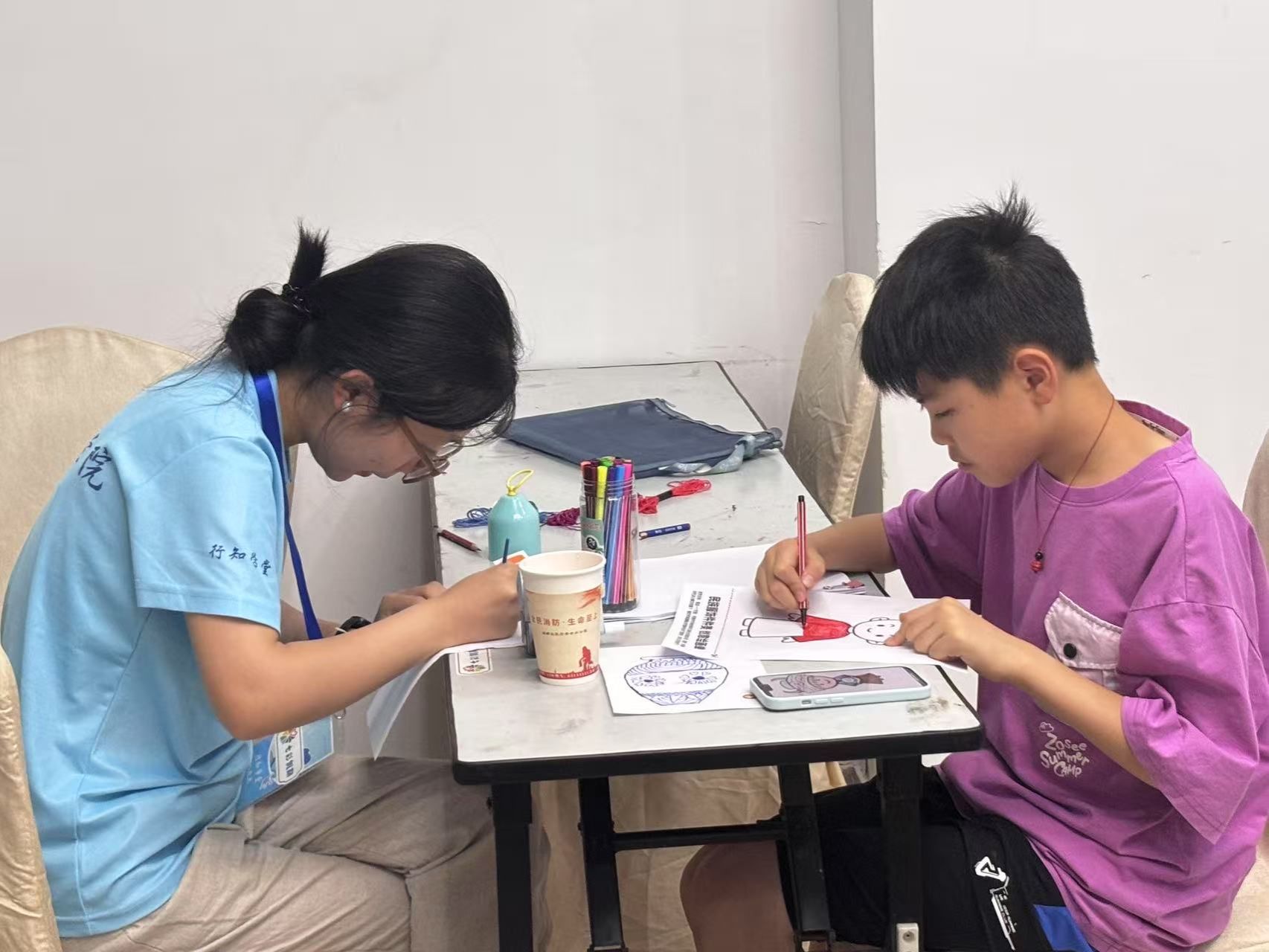

问答环节的热情未消,“小先生”们便取出早已备好的画纸、水彩与彩笔。“现在,就请大家当一回小小设计师,把你心中最美的民族服饰画出来吧!”孙一凡的话音刚落,孩子们便迫不及待地投入创作。

有个小女孩先在画纸中央勾勒出一个梳着高髻的女子,笔尖轻点,苗族银冠上的蝴蝶纹、流苏纹渐渐清晰,她特意在裙摆处添上几条彩色飘带:“这是我把苗族银饰和傣族筒裙合在一起画的,我觉得这样更漂亮!”旁边的小学员则专注于描绘一件圆领袍服,他用金色颜料点缀衣缘,又在腰间画了一条玉带:“这是唐朝的袍子,但我加了蒙古族的腰带,就像课本里说的,古代各民族衣服早就互相学了!”

孩子们的画笔从不设限:有的将维吾尔族的绣花坎肩与汉族的对襟衫结合,有的给藏族同胞的藏袍添上彝族的百褶边,还有的在头饰上同时画上回族的礼拜帽与满族的钿子……一张张画纸上,银饰与玉簪共辉,绸带与皮袍相映,色彩交融间,恰似各民族在历史长河中互学互鉴的生动缩影。

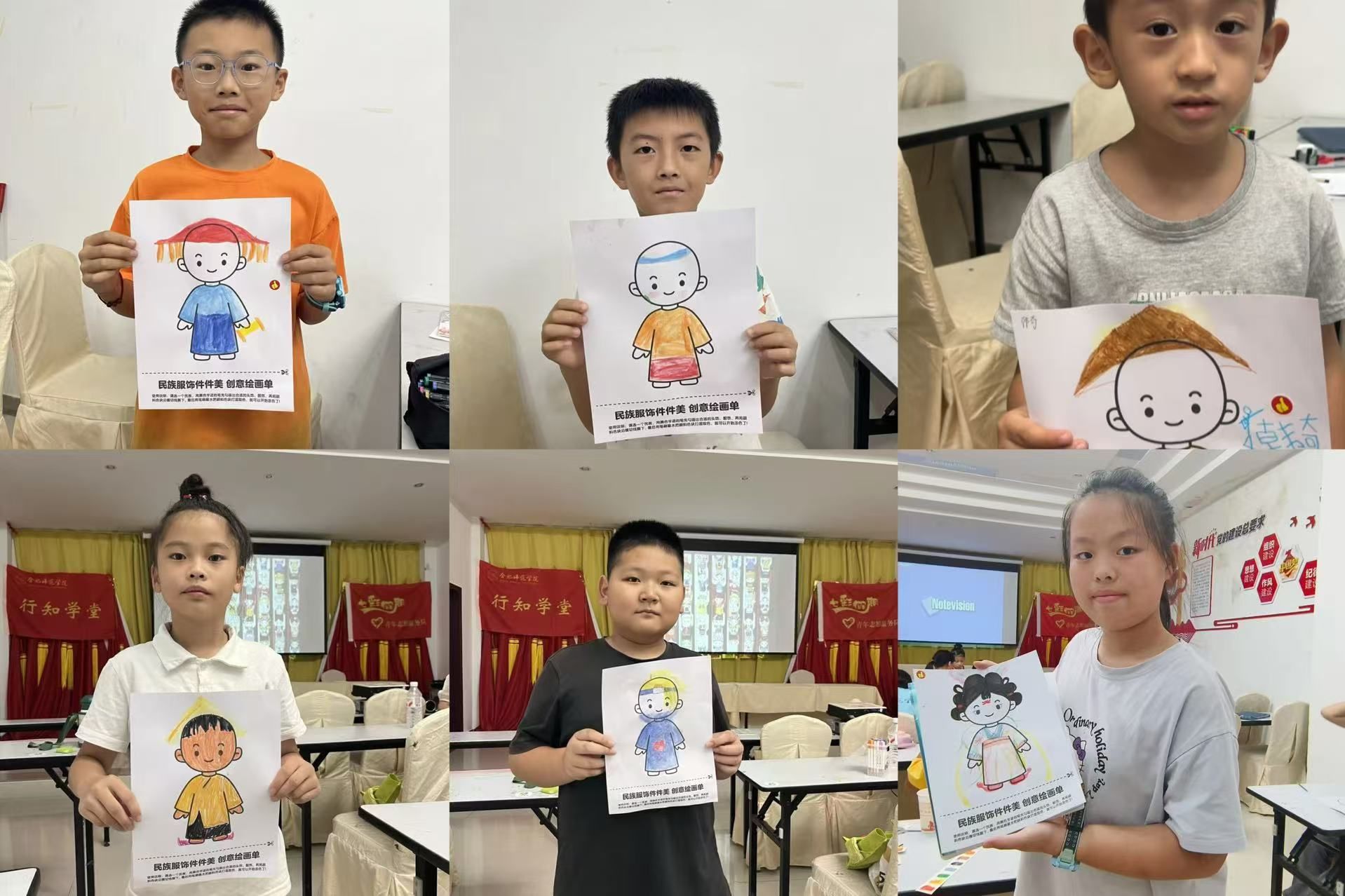

课程尾声,孩子们举着作品围成一圈,孙一凡将画作一张张展开:“大家看,虽然每个人画的民族不一样,但我们用的是同一盒颜料,画的是同一个家,是中华民族。”灯光下,孩子们的笑脸与画作上的斑斓色彩交相辉映,那句“我们都是中华民族”的童音,在教室里久久回荡。

一针一线连古今 服饰为桥聚民心

“越罗衫袂迎春风,玉刻麒麟腰带红。”唐代诗人李贺笔下的诗句,道出了我国古代服饰艺术的交融之美。从赵武灵王“胡服骑射”推动服饰革新,到盛唐胡风与汉韵的相映成趣,服饰始终是各民族交往交流交融的鲜活见证。

锦绣方兴社区负责人刘灿表示,翰林学堂开设此次课程,正是希望以孩子们喜闻乐见的方式,让民族文化以更生动的姿态走进生活。“服饰是民族的‘皮肤’,既藏着历史密码,也连着情感纽带。当孩子们拿起画笔描绘不同民族的服饰时,自然而然就会明白:我们的文化各有精彩,却始终同根同源。”

课程结束时,孩子们将画作摆放在长桌上,拼成一幅五彩斑斓的“民族全家福”。孙一凡望着墙上的作品,轻声念起课前准备的诗句:“五十六族服饰艳,一针一线总关情。”在孩子们齐声跟读的声音里,民族文化的种子正悄然发芽——它们将在理解与尊重中生长,在包容与共荣中结果,让“中华民族一家亲”的信念,深深扎根在下一代心中。(文学院:刘灿)